脳は刺激を与えることで、いくつになっても成長します。脳活パズルに挑戦して、楽しみながら頭を元気にしましょう。

いらないのはどれ?

いらないのはどれ?

- Q.次の見本のイラストをつくるのに、不要なパーツが1つあります。

それはどれでしょう? 各問題1つずつ選んでください。(全4問)

問題 1

00:00

問題 1

00:00

終了する

(結果・解説を見る)

00:00

問題 2

00:00

終了する

(結果・解説を見る)

00:00

問題 3

00:00

終了する

(結果・解説を見る)

00:00

問題 4

00:00

終了する

(結果・解説を見る)

| かかった時間 | あなたの回答 | 正解 |

|---|---|---|

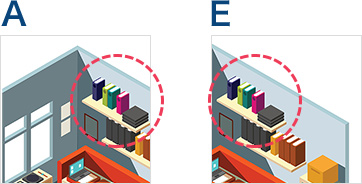

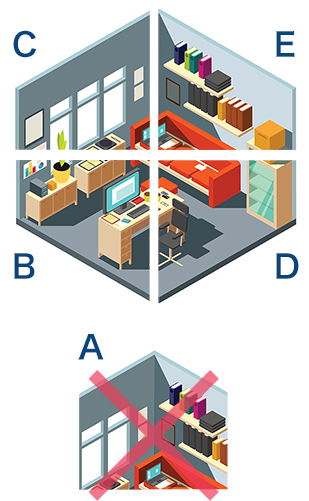

AとCには同じ窓があり、

AとEには同じ本棚があります。

仮にAを使うとすると、CとEを使わないと考えられ、

それでは使わないピースが1枚にならず、またA、B、Dの3枚ではイラストは完成しません。

よって使わないのはAのピースだとわかります。

| かかった時間 | あなたの回答 | 正解 |

|---|---|---|

皿に書いてある「Salad」の文字からイラストを復元していきましょう。

「Salad」と書かれているピースはAだけなので、Aは必ず使うとわかります。

AのトマトはFのトマトとつながり、Fの左には皿の左端がきます。

皿の端なのはBかEで、そのうちFと合うのはEの方です。

今度はAの右方のイラストを復元します。

皿の端で残っているのはBだけで、Bにある黄色いパプリカはCのパプリカとつながります。

これで残ったDが、不要なピースとなります。

| かかった時間 | あなたの回答 | 正解 |

|---|---|---|

象の足が書いてあるピースはAとGだけで、この2枚のピースには計4本の足が描かれているので必ず使い、さらにイラストの下段に置かれることもわかります。

また、AとGの足の向きを見本のイラストと見比べ、足の向きからAが右とわかります。

次に、象のおしりの部分が描かれているのはBのピースだけなので、

Aの上に置いて必ず使うとわかります。

次に、象の目の部分はDだけで、お腹の部分はFだけなので、

これらも必ず使うとわかります。

最後に、残った鼻だけのEをあてはめると完成です。

よって、使わないのはCとわかります。

| かかった時間 | あなたの回答 | 正解 |

|---|---|---|

見本のイラストと見比べ、イラストの端になりそうなものから考えていきましょう。

左上になりそうなのはE、右上になりそうなのはG、左下はC、右下はAが考えられます。

右下のAに描かれている葉っぱにぴったりつながりそうなのは、

Fだけなので、これは使うとわかります。

そしてFの左に置かれるのは残っているBかDですが、

Dをあてはめてみると綺麗にはまらないので、使うのはBだとわかります。

よって不要なピースはDとなります。

加藤俊徳 (かとう・としのり)先生

医学博士、「脳の学校」代表

昭和大学客員教授

加藤プラチナクリニック院長

米国ミネソタ大学、東京大学などで脳の研究に従事。脳番地トレーニングを開発。

MRI画像診断で1万人以上の患者を救ってきた脳医学のスペシャリスト。

一見簡単なように見えて、なかなか難しい問題でしたね。

この問題は、思考力だけでなく、図形を頭の中に浮かべて動かすような図形(画像)記憶を必要とします。

問題を解くためのヒントはいくつか隠されていますが、色のついたイラストの問題は、形よりもイラストをヒントに、明らかに必要なものを除いていきます。「イラストが重複しているもののどちらかは不要」と条件を規定して考えていくと分かりやすいでしょう。前半2問のように色がたくさん使われたイラストは、脳の視覚系を刺激するので特徴づけがしやすく、逆に色が少ないと脳に対する刺激が弱く、解くのが難しくなります。

普段、言語を使った思考に偏りがちな現代人は、こうした視覚系の記憶をあまり使わないので、視覚情報だけで関連する条件を見つけ出していくこのような問題を、積極的に解いてみることをおすすめします。まさに「着眼する」といった、どこに注目したらいいかを言葉を使わずに見つけ出す力が鍛えられます。自分の判断基準のようなものが培われるともいえるでしょう。

この力は、たとえばビジネスシーンでは場の空気を読んだり、相手の特徴を視覚だけで掴むのに活かせます。また恋愛などでも、自分なりの理由付けをして「この人が好き」と思い込んでいる場合もあるかと思いますが、このような答えがひとつに決まっている問題を解くことで、主観に偏った見方だけではなく、客観的な見方も養えるのです。